Los castros sorianos: señas de identidad

Ya conocemos a los primeros ‘sorianos’ y sabemos cómo vivía el hombre anatómicamente moderno en la provincia. En este capítulo, el doctor Julio Martínez Flórez nos ayuda a comprender una de las etapas más apasionantes de la historia soriana, la cultura castreña. Gracias a labor investigadora hoy sabemos que los pobladores de los castros son los predecesores de los celtíberos y, por lo tanto, fundamentales en el devenir de la provincia.

Desde que en el siglo pasado Blas Taracena estudiara unas estructuras que se encontraban en el norte de Soria y las definiera como ‘Cultura Castreña’, otros investigadores han realizado trabajos para conocer esta particular manifestación de la historia soriana. Estos han mostrado que esta ‘cultura’, desarrollada entre los siglos VI y IV a. C., se estableció de forma preferente en la meseta castellana, en un espacio que hoy ocupa el norte de la provincia de Soria.

El nombre proviene de las construcciones típicas de la época, lo que hoy conocemos como ‘castros’. Eran aldeas fortificadas, situadas en cumbres, y adaptadas a las superficies del terreno. En su interior se podían encontrar casas construidas con barro y paja y todo el conjunto habitacional quedaba protegido por fosos, parapetos y murallas que lo bordeaban. En tiempos de conflicto, las gentes que vivían en campo abierto, se refugiaban en los castros, que servían además para conseguir un control eficaz del territorio. Tanto su estructura constructiva como sus dimensiones variaban. Se han encontrado circulares (Castilfrío de la Sierra o Valdeavellano), ovales (Arevalo de la Sierra), triangulares (Langosto) o trapezoidales (Taniñe o el Villar de Ala); el más pequeño tenía 1.400 metros cuadrados (El Castillo) y el más grande alcanzaba los 18.000 (Arévalo de La Sierra). A pesar de su heterogeneidad, todos ellos muestran patrones de asentamiento y fases culturales homogéneas. Estos castros sorianos también se encuentran en la vertiente riojana de la sierra Ibérica y son fácilmente comparables con la, más conocida, ‘cultura castreña galaico-portuguesa’ y con manifestaciones arquitectónicas similares que se han encontrado en la Meseta castellana inferior. Volviendo al análisis de los castros septentrionales soriano-riojanos, hemos de concluir que sus constructores estaban incluidos en un grupo ‘no céltico’, probablemente perteneciente a diversas etnias que reaccionaban ante imperativos técnicos y defensivos comunes.

La misión de ubicar temporalmente esta cultura castreña no es sencilla. Son muchos los que la relacionan con los pelendones, pero un par de apuntes sirven para deshechar la teoría. Taracena propone una cronología que correspondería a un modelo basado en el estudio de elementos metálicos relacionados con las necrópolis post-hallstatticas y otros procedentes de niveles superiores relacionados con pueblos celtibéricos en castros como Fuensáuco o Arévalo de La Sierra. Estudios posteriores han aplicado técnicas radiométricas (Carbono 14) en castros como el del Castillo de El Royo (Eiroa, 1980) que proporcionaron fechas de 530 a. C. para los niveles más antiguos y 320 a. C. para los más recientes. También el castro de Zarranzano proporcionó fechas próximas al 460 y al 430 a.C.

Centro de Interpretación de ‘Castros y Pelendones’, en Castilfrío de la Sierra.

El mismo Taracena relacionó a los constructores de estos castros con las poblaciones de pelendones que los ocuparon durante la primera y la segunda Edad del Hierro. Se basó en los escritos de autores clásicos como Plinio (siglo I), que cita a los numantinos como pertenecientes al pueblo pelendón, o Ptolomeo (siglo II) que les atribuye ciudades como ‘Visontium’ (Vinuesa), Savia (posiblemente Soria) y Augustobrica (Muro de Ágreda). Sin embargo, pelendones y arévacos son pueblos plenamente celtíberos y posteriores a la época de construcción de estas ‘aldeas’.

Orígenes

Sabemos que los pobladores de los castros son predecesores de los celtíberos, pero queda resolver los orígenes de estas poblaciones de finales de la Edad de Bronce, una de las cuestiones más controvertidas La arqueología, la antropología física y la genética demuestran que son fruto de la interacción con vecinos europeos. Las poblaciones autóctonas existentes en torno al valle del Duero sufrieron el impacto de un flujo poblacional (periodo pre-campaniforme, 4240 – 3900 a. C.) que procede posiblemente de la Europa Central, Alemania y los Países Bajos. Posteriormente, un nuevo grupo de población que ha sido clasificado como ‘proto-Cogotas I’ (3100 – 2600 a. C.) alcanza estas tierras y se fusiona con la población existente. En el transcurso del segundo milenio antes de Cristo – en las últimas fases de la cultura del vaso campaniforme – la Península Ibérica abandona el periodo calcolítico para entrar en el ‘Bronce Inicial’ y diversas poblaciones ocupan el valle del Duero, entre el 4000 y el 2000 antes de Cristo.

Poblaciones autóctonas sorianas interactúan con elementos protoceltas indoeuropeos produciendo una aculturación cuyo resultado sería la construcción de aldeas fortificadas en las cumbres que dominarían los valles. Las hipótesis más aceptadas sobre estos ‘pueblos que migran’ se relacionan con el origen del poblamiento de la Europa Antigua y centran su desarrollo a partir de tres componentes fundamentales: los cazadores-recolectores del Paleolítico, los agricultores del Neolítico y las poblaciones pre-indoeuropeas relacionadas posiblemente con la cultura de los ‘kurganes’ de las estepas orientales (Cultura Yamnaya, Tesis de Gimbutas, 1956). De acuerdo con Renfrew (1937) estos elementos preindoeuropeos no habrían suplantado a las culturas sorianas preexistentes, sino que se confundirían con ellas.

El carácter patriarcal y guerrero de estas primeras sociedades, así como el rasgo distintivo de la agricultura queda patente en los yacimientos arqueológicos. Los análisis genéticos parecen demostrar la existencia de un proceso prolongado, desarrollado a lo largo de los siglos. Trabajos publicados sobre el Campaniforme (2400 – 1800 a. C.) por diversos genetistas documentan una importante llegada de poblaciones a la Península Ibérica durante este periodo campaniforme y en siglos posteriores. Cabría plantearse si esta aparición del Campaniforme en la Península a mediados del III milenio a. C. cristalizaría plenamente en el primer milenio antes de Cristo en la ‘celtilización’ que se produjo durante la Edad del Hierro.

Estos protoceltas campaniformes que penetraron en la península Ibérica eran pastores-guerreros que vivían en pequeños poblados de ocupación discontinua. A fines del II milenio a. C. empiezan a aparecer ‘castros’ que se mantendrán hasta la Edad del Hierro, cuyas fortificaciones evidencian la existencia de una ocupación estable del valle junto con una creciente presión demográfica.

Otro estrato cultural lo forman gentes originarias de la cultura centroeuropea -de los Campos de Urnas, que penetraron por los pasos orientales de los Pirineos a fines del segundo milenio a. C. en un proceso colonizador que alcanzó el Valle del Ebro hasta el País Vasco. Grupos de estas gentes se instalaron a partir del siglo IX a. C, en las altas tierras del sistema Ibérico y del oriente de la Meseta, donde serían parte integrante de la futura cultura celtibérica.

Vida en los castros

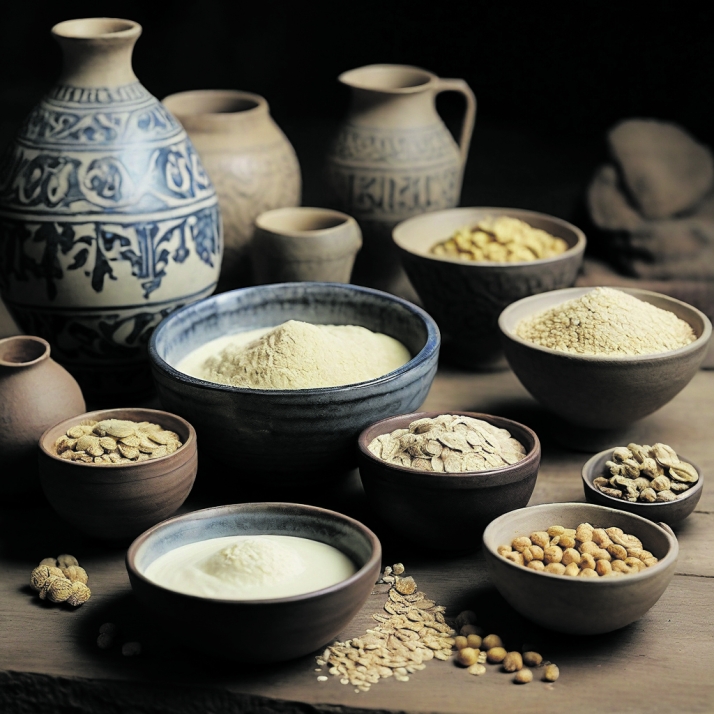

El horizonte arqueológico que caracteriza a la cultura de los castros sorianos representa un modelo de poblamiento realizado en ‘terrenos elevados’ y que mantenían control sobre los territorios próximos en los que practicaban la agricultura (hortalizas, leguminosas y cereales) y mantenían una economía basada en la ganadería (ovino, caprino, vacuno y caballar).

De acuerdo con estos datos, confirmados por el análisis de residuos cerámicos y de molinos, nos encontramos ante unas poblaciones sedentarias y que probablemente mantenían un semi-nomadismo temporalmente ligado a las estaciones, en su búsqueda de pastos adecuados. El modelo económico sería fundamentalmente agro-ganadero, aunque la recolección y la caza (ciervo y jabalí) jugarían también un papel de aporte alimentario secundario.

La dieta en los castros era fundamentalmente vegetariana (harinas y panes de bellota, gachas y cereales).

Las excavaciones realizadas en los castros parecen indicar que la dieta sería fundamentalmente vegetariana (harinas y panes de bellota, gachas y cereales mezclados con leche). A pesar de su economía ganadera, el consumo de carne sería escaso y probablemente estaría relacionado con el consumo de piezas conseguidas mediante la caza. Como dato curioso podríamos citar que la elaboración de cerveza era una práctica habitual al menos desde el siglo VI a. C. (yacimientos de Numancia e Hinojosa del Campo, entre otros).

Únete al universo Soria Noticias Descárgate nuestra APP, entra en nuestro canal de WhatsApp o síguenos en redes.